「開成、灘を抜いて日本一」女子高・桜蔭が東大理三、慶應大医学部の合格者数ナンバー1の歴史的偉業は男子が中学受験の早期化でつぶされているからか!?

むかしから中学受験はありましたが、どんどん競争がエスカレートして低学年からの通塾率が上がってきている現状を踏まえてある仮説が立ちました。そこで、今日はそのことについてご紹介したいと思います。ただし、桜蔭学園の企業努力を否定するつもりはありません。現在の教育環境があまりにも早期化していることに対する警鐘として受け取ってもらえればと思います。歴史的偉業は、さすがだと思いますし、豊島岡女子学園の躍進もあわせて、教職員の皆様、ならびに保護者の皆様、そして何よりも受験生の皆様に惜しみない祝福と賛辞を贈ります。その前提で男子諸君、いえ受験生諸君!つぶされるなかれという話をしていきたいと思います。

東大理科Ⅲ類 桜蔭 13名 灘10名 開成6名 筑駒6名

灘が25名合格者を出していた時にくらべたら、合格者が各学校に散らばってきているのがわかると思います。

かつては100名の定員の4人に1人が灘の卒業生だった時代がずっと続いていただけに、あまりにも衝撃的です。灘と言えば全国に先駆けて5年でカリキュラムを終えるよう創意工夫してテキストも考えて、最後の1年を入試演習にあてるという灘方式を始めた学校です。灘の進学実績を見て全国の私立がこの灘方式を真似たのです。

PRESIDENT Onlineの記事で桜蔭の快挙が掲載されました。ずっと東大理Ⅲの4人に1人は灘の生徒だったのですが、歴史が塗り替えられました。そもそも、東大理Ⅲにどれだけ合格するのかを見るために慶應医学部1次試験は先に受験するためセットになっているので、慶應医学部の実績も桜蔭が良くなっているのは当然と言えば当然です。桜蔭の中学入試では、昔は理科は算数と社会は国語と一緒に合わせて同じ制限時間で試験されていました。理科と社会が付属ということですね。また、国語も難解で記述ばかりなので、得点差をつける気がないのではないのか?と思うぐらいで、桜蔭には国語が苦手な子でも合格できる傾向になりますが、それよりも算数一択で受験生を選定している学校の意思を私は感じます。

むかし明の星女子に不合格を食らったとても算数が出来る生徒がいました。四谷大塚合不合で算数偏差値77を取っていたのですが、私からは「あなたの算数の力を明女の問題では測れない」「桜蔭は大丈夫だから自信をもって受験しなさい」とアドバイスして見事算数満点(本人の自己採点)にて、桜蔭に合格しました。つまり、このように算数が抜群に出来る生徒を選別する入試傾向ですし、実際そのようになっています。開成のように東大文Ⅰで官僚になる国家人材を想定した4教科バランス型では明らかにないですね。それに追従するようにかどうかはわかりませんが、豊島岡女子学園がついに高校の私立文系のクラスをなくしました。オール理系クラスです。

開成については、東京では男子で一番できる生徒は筑駒を受験するので、少し分が悪いでしょう。女子はトップ層は躊躇なく桜蔭を選びますが、豊島岡女子がそれに挑戦してきた歴史ですね。

ところが、最近は中学受験で事情が変わってきていています。私は、先の記事で受験の闇として「先取り学習こそ勝利の鍵」「大は小を兼ねる」「数学は暗記だ」という3大要因をあげました。これらは煽り文句ですが、煽られてはいけません。都市部では特に小学校教育をバカにする傾向があって、親の学歴も高く職業も高度な情報処理を毎日されています。ゆえに、我が子が小学校のあんなに薄い教科書内容を1年もかけて来る日も来る日も訓練して概念形成していることが信じられないのですね。例外なく人間というものは自分の幼いころの記憶はなくなっており、今の自分に自然になったように思っている場合が多いです。忘れているのです。小学校の先生や親の苦労を・・・

そして、小学校1年生の「まえからなんばんめ(順序数)」「まえからなんにん?(集合数)」「あわせていくつ?(和)」「ふえるといくつ?(増加)」「ちがいはいくつ?(差)」「へるとのこりはいくつ?(減少)」などとやっていることが馬鹿らしく思えてきて、1年生から大手塾に通わせて脳を破壊してきます。発達段階を無視したペーパートレーニングは百害あって一利なしです。「スマホ脳」のアンデシュハンセンの「運動脳」によると脳トレで脳は鍛えられないこと、「クロスワードパズルで活性化している脳の領域は言語中枢のみ」という衝撃の学説が記されています。それよりも、運動することで脳が鍛えられるのだと断言しています。

「え?」と思われるかもしれませんが、「なぜ、多浪生はずるずるといってしまうのか?」「なぜ?小学校時代に田舎で野山を駆け回っていた人が東大に行けるのか?」「なぜ?公立高校の名門校は文武両道を掲げてきたのか?」とういことの謎が解けます。

また、低学年からペーパー漬けで塾通いしてきた子たちがどうして合格できないのか?が良くわかります。普通ならば、脳は早く完成していって刈り込みして余計な不要と判断した脳の機能は捨てていくため、早ければ早い方が良いのではないか?と思われるかもしれませんが、脳は複雑で発達段階というものがあり、心の成長にも、体の成長にも、脳の成長にも発達段階があるため適切な時期に適切な教育をしなければ、それは逆に破壊することになるのです。

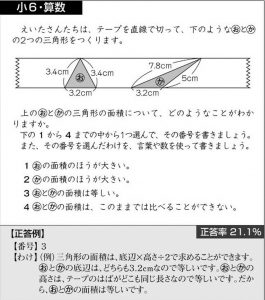

某関東の№1塾のα様と呼ばれているそのクラスで、6年生にもなって規則性の問題でいつも「1ズレ」て誤答する生徒がいるのだそうですが、それは小学1年生の「順序数と集合数」の概念形成が出来ていないからです。最近「12月5日~12月25日まで何日あるのか?」と問われて「21日」と正解出来る小学生におめにかかれなくなってきました。これは本当に衝撃です。何十年か前にはどんなに算数が出来なくても答えられない子がいなかったことを誤答する生徒がほとんどになってきました。「25−5=20日」ということなのでしょう。問題文は現実にそっていて、意味があることを問題文にしています。ですのでリアルな世界なのですが、01のデジタル化も影響していると思うのですが、+−×÷の演算記号を電卓の命令程度でしか理解出来ていない場合がほとんどになっています。これは、小学校教育を軽く見ていたりしていて、低学年からの塾通いが当たり前に思っているという誤った風潮に起因します。

教育の王道は小学校です。小学校の基礎があってこそ受験算数や受験国語、受験社会、受験理科が初めて成り立つのです。また、かけ算も順序なんてどちらでもよいという間違った風潮によって、

(1つ分)×(いくつ分)=(すべての数)

を無視することによって、計算式の意味が分からなくなっていくため、ここから派生するわり算の包含除と等分除がわからなくなっていきます。なので、商の単位とあまりの単位に何がつくのかわからない子たちがたくさん出て来るのです。

かけ算は、同じ数を足していく計算を簡単にするためのものです。

3+3+3+3+3+3これが3×6なのです。

なので

6×3 は6+6+6となります。

なので違う計算だということになります。逆でもよくないのです。文章題ならば「数量の関係を式に表す」ため、尚更このことだけを問われている問題ではバツとなるのです。

※詳しくは説明会にておたずねください。この論争に終止符を打ちます。

ここから倍概念につながっていくため、何倍だけれどもわり算をするということが理解できない子たちが出て来るのです。何のいくつ分の何が1つ分だと理解できず、単量当たりの大きさ、もとにする量を1とする感覚がわからなくなるのです。なので、学習指導要領はとても良くできた考えつくされたものなのです。

これらの概念形成が出来ていないから、訳が分からなくなって仕方がないから、もう覚えちゃえで丸暗記して適当に式をつくるようになり、算数の学力が崩壊してします中学受験生がたくさんいるのではないですか?いまは記憶でカバーできていても、受験直前の過去問をやる段になって、または合格後の中高で学力が崩壊したりする受験生が最近目立ってきていると聞きます。こうした役に立たない算数数学の知識や解法を必死に覚えていても、それは死んだ知識になっていくだけです。

ですから、低学年のうちは概念形成として実際の世界、現実世界と算数・国 語・社会・理科の教科内容が結びついていかなくてはならなくて、それを事前に実体験することの方が優先度が高いのです。本来9つまでは座学には向きません。これをオタマジャクシとカエルの関係でたとえられた先生もおられましたが、全然違く生き物なのです。現実と結びつかない知識は何の役にも立ちません。これでは将来の抽象化していく学問を理解する土台が形成されません。

ですので、「豊かな経験」こそが低学年で必要なことなのです。それは、「親の愛情」も含めての話です。愛なくば人は何者にもなり得ません。もちろん、愛には厳しさとやさしさのブレンドが必要です。なので小学校では、具体物を使ったり身の回りから必ず授業を導入するようになっています。これをバカにしていては受験の基礎の基礎を破壊していることになります。

塾に通ってしこしことプリントを繰り返しやっていればよいのではなくて、本来は手間暇かけて愛情をかけて、脳細胞を1つ1つ紡いであげるように親が責任を持たねばならないのです。どこかの塾に通えば学力がつくのではなくて、山のあなたの空遠くに合格するための場所やプリントがあるのではなくて、日常生活そのもの、周りの大人たち、周りのお友達こそが合格への本当の教材なのです。

我が子3男1女を東大理Ⅲに合格させたあの佐藤ママは、「子供の前で小学校の勉強は簡単」なんてことは「口が裂けても言わない」とおっしゃっておられたのが印象的です。それは、小学校のその簡単な勉強がとても重要であって、来る日も来る日も鍛錬して、具体物でも感覚を養って、概念形成しないといけないからですね。それだけ時間がかかるのです。脳の配線をつくらないといけないのです。一朝一夕で概念形成はできないのです。来る日も来る日も鍛錬しないと簡単には身につかないんです。あの薄い教科書の内容を概念形成するのに十分1年かかるのです。それはバレイで来る日も来る日もアンドゥトロワと基礎鍛錬するのと同じことです。世界のホームラン王、王貞治が毎日500回素振りしていたのと同じことです。基礎鍛錬とは道を究める際の入り口であり出口でもあるのです。

佐藤ママが学校の批判をしないというのは、学校の教科書内容を簡単だとバカにして鍛錬がおろそかになると、子供がまともに勉強しなくなるからなのです。小学校の教科書が受験の土台の土台なので、そこがちゃんと出来ていないのに、その上に何を積もうとも積みあがらなくなるのですね。それをよくご存知だということです。

結局、概念形成も出来ていないのに、難しい問題を小学校低学年という記号的暗記の時代から脳の鍛錬することで、それは、考えない脳の配線をつないでいるのであって「考えない訓練」をしているだけです。9つまでは、理系の天才を除きますが、天才までいかない足の速い子は(親の良く目で天才に見えるかもしれませんが)小学過程の教科書内容を先取りして概念形成をしっかりやることぐらいにとどめて、豊かな経験や体を鍛えたり、生活習慣をしっかりとやること、読み聞かせをしっかりしてあげることや親子のコミュニケーションをしっかりと取ることの方を優先してください。また、お友達とたくさん遊んで下さい。幼少期にどれだけ遊んだかは大切なことなのです。

人間の生物的な発達段階は何も変わっていないのに、早期教育が流行って、しかも男子は成長が遅いため、どんどんと昨今の教育事情でつぶされている、またはバーンアウトしてしまっているケースが増えているのではないでしょうか。女子は逆に6年生までに勝負が決するところがあって、成長が早いため6年生ぐらいまでである程度完成してしまうように思います。そこで土台が作れていないとあと何をやろうとも伸びないように経験上思います。ただし、男子は成長が遅いため中学生以降に伸びていく子たちもたくさんいるのです。ですから、小学校で中学受験で合格しなければならないからといって、無理やり学力偽装するかのような丸暗記や概念形成なく問題を大量に解いてなんとなく解けるようにすることはやめてください。あくまでも、問題を解くのは核となる算数の考え方や仕組み、概念をより深く理解して生きた知識とするために、鍛錬するのです。肝心なことは無理矢理学力偽装して、考えることなしに問題演習で機械的になんとなく出来るようにして考えない脳を完成させる、つまり知性を破壊してしまわないようにすること、つぶしてしまわないことが最も肝要なのです。

灘や開成が桜蔭に歴史的敗北をしてしまったのは、昨今の教育事情によると思います。いくら時代が進んでも、生物としての発達段階や性差にともなう身体の事情が変わっている訳ではありません。男子を早期教育でつぶしてあげてはかわいそうです。成長の早い女子にとっては有利な環境であっても(ただし、低学年でつぶしては女子も同じこと)、男子にとっては受難の環境だということです。

ここで、野山を駆け回っていた子が東大に行けて、「え?〇〇君が東大???」みたいなことが起こって来たのか?で思い出したことがあります。二人の教え子の男子の話です。一人は日本記録でセンター試験で1番をとり東大Ⅰ類に合格した教え子と、もう一人は東大理科Ⅲ類に合格して、東大学長賞を2回も取った教え子です。本人たちも弊塾に寄せた体験メッセージに書いてくれていることです。

東大Ⅰ類にセンター試験で日本記録を出して合格した教え子T・Y君は、3年生で体験授業に来た時に植木算の単元で頓珍漢なことを元気よく手を挙げて誤答していました。また、東大理科Ⅲ類に合格し、進学後に学長賞を2度も受賞したた教え子T・K君は、6年生から「平清盛ってだれ?つるかめ算って何?」という状態で受験勉強を始めています。どちらも遅いスタートなのです。低学年のときは学校の教科書内容だけをしっかりと学習しただけだったことがうかがわれます。

つまり、後々に偉大な日本1の高成績を修めた教え子たちは、早期教育の低学年からの塾通いとは無縁であったということです。しかも、小学校でこそ私の塾に通っていますが、中高は塾に通っていません。天才だから塾は不要なのでしょうか?天才だから低学年からの塾通いは不要だったのでしょうか?それは違います。

では、この生徒たちは天才だったのか?と言うとギフテッドであるような子たちはたくさんいるのでしょうけれども、努力に勝る天才はなしというように、彼らも努力の人でありました。中学受験の算数で苦労していたのを私は知っていますし、それを克服できるように鍛え上げましたから・・・そして、彼らをはじめとした教え子たちは、私の教えを忠実に素直に、弟子になって、虜になって、信者となって、(本人または親御様談)がんばっていました。そう言えばIQ200ある人が「人間の能力にそんなに大きな違いはない」とおっしゃっておられたので、やはり努力なのだと思います。もちろん小さいころからも含めてです。「天才なんでしょ?」では身もふたもないですし、だれも努力しなくなります。努力のすばらしさを、人間のすごさを私は毎年生徒たちから教えてもらっています。

開成に合格した際に、日テレのクルーの目に留まった前出の教え子T・Y君は取材を受けていました。その勉強部屋が放映されたのですが、私の教えた言葉(算数でない学習方針や心構えなど)が机の下にも壁にもびっしりと貼ってありました。それが日テレの報道番組で流れたのです。そして、日テレのクルーは、取材した彼の先生に興味を持ったのでしょう。翌年、私が昔やっていた四谷提携塾での受験指導を密着取材させてほしいと申し入れがありました。受験生のためにリスクはおかせないと断りました。

どうか、情報に煽られることなく、情報戦において敗れることがないように親の責任としてよく勉強なさってほしいと思います。

もう自明です。根本から学力を再構築するスキルと考えて解く算数のメソッドがある小野算数塾を自然にお選びいただけるようになると思います。